Table des matières

Tawhîd et intersexuation

fr:theologie:intersexuation ![]()

| • Un anthropologue-musulman* se remémore sa première expérience du tawhîd, dans les dernières semaines de son premier terrain : l’unification fondamentale de l’expérience, dont découlera sa conversion quatre ans plus tard. • Il explique la conception des sciences sociales qui était sous-jacente à sa démarche : réflexive, unitaire, et surtout anti-culturaliste. • Il conclut sur les facteurs épistémologiques fondamentaux qui condamnent à la destruction le Yémen et d'autres sociétés du Sud, dans le comportement intellectuel des musulmans du Nord, et notamment des musulmans diplômés. |

Rédigé du 6 au 21 février 2024

Perspectives théoriques déplacées sur la page : Tawhid et anthropologie

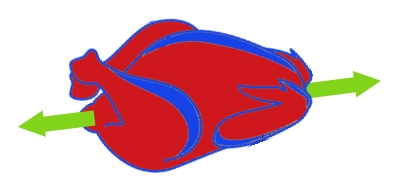

Un souvenir visuel : quelques poulets alignés sur une broche dans la devanture d’une rôtisserie. Waddah et moi marchons sur les avenues, montons et descendons du minibus, traversons le souq et buvons un jus de fruits à l’échoppe, puis mangeons dans un petit restaurant, passons l’après-midi dans un salon quelconque, puis sortons à nouveau errer dans les rues de la Capitale. Nous ne parlons que de Taez, la ville où Waddah a grandi, dans laquelle je viens de passer deux mois. Jamais notre conversation ne s’arrête. Nous parlons de ses cousins et amis du quartier, de la psychologie des uns et des autres, des passions de la vie sociale et des formes d’autorité charismatique (za’âma). Cette conversation est le lieu que nous habitons : le lieu où nous pouvons nous regarder dans les yeux, sous le regard des autres Yéménites, sous le regard de Dieu.

De ces journées d’octobre 2003, les trois dernières semaines avant mon retour en France, je tirerai un mémoire de maîtrise déposé neuf mois plus tard : « Le “Za’im” et les frères du quartier. Une ethnographie du vide ». Mais sitôt le mémoire soutenu, malgré les félicitations du jury, je n’aurai de cesse de retourner sur place et de remettre l’ouvrage sur le métier, pendant encore dix ans.

Un petit théorème

[Partie superflue pour qui connaît déjà mon travail]

Ma thèse, commencée en 2005, cherche à percer le mystère de cette ville : une urbanisation rapide, alimentée par les ressources de l’émigration, malgré un contexte de stagnation économique ; un antagonisme politique omniprésent entre des milieux plutôt libéraux, tournés vers les perspectives d’éducation supérieure puis de migrations qualifiées, et d’autres milieux plutôt conservateurs, privilégiant l’insertion dans le Régime. Or malgré tous les antagonismes de cette situation sociale, je constate une sociabilité masculine enjouée, élégamment vulgaire si l’on peut dire, un « homoérotisme »* omniprésent : du miel sur le fil du rasoir (voir résumé de 2008). Dans un contexte d’anonymat et de méfiance, les rapports d’honneur et d’hospitalité se sont déplacés sur ce registre vulgaire, mais sans que l'honneur* ait totalement disparu, comme si tout cela était parfaitement réversible. Mon travail tourne autour de ce mystère…

Je cherche aussi à comprendre l’échec de Ziad : le héros de ma maîtrise semblait promis à une brillante carrière d’expert-comptable, or le Za’îm s’est retrouvé en asile psychiatrique puis en prison. Je cherche à comprendre ma part de responsabilité dans cette histoire.

Je me suis converti à l’islam en septembre 2007, pendant mon quatrième séjour là-bas, avant de me retirer pour rédiger. Quelque part je cherche encore à comprendre pourquoi, et ma thèse s’enlise : 2008, 2009, 2010…

En 2011, l’irruption des Printemps Arabes apporte une réponse à toutes ces questions.

« En présence d’un observateur, il y a toujours un Yéménite qui prend la pose, et un Yéménite qui vend la mèche. »

« En présence d’un observateur, il y a toujours un Yéménite qui prend la pose, et un Yéménite qui vend la mèche. »

Un « théorème de l’enchantement ethnographique », posé pour la première fois en janvier 2008, et validé encore et encore les années suivantes : toutes mes observations et tous mes matériaux se ramenaient à ce théorème fondamental. Mais demeurait la question ultime : pourquoi jouent-ils à ce jeu-là ?

Début 2011, c’est une évidence : les Yéménites ont renoncé à cette règle, qui organisait leurs comportements jusque là. Je ne suis pas sur place, mais je le vois immédiatement sur les images à la télévision, dans la manière dont ils s’expriment : cette distinction tacite des registres a simplement été levée.1)

Cette société était donc à la veille d’un point de rupture - mais pas d’un basculement dans la guerre civile, comme se l’imaginent les experts déboussolés. C’est un basculement où les Yéménites renoncent par eux-mêmes à la corruption, à leur propre corruption : ce petit jeu avec le regard Occidental, devenu inhérent à leur modernité.

Mais les vieilles habitudes reviennent vite dans le monde de la recherche, d’autant que les Printemps Arabes sont une aubaine : chacun y va de son petit éclairage et je reste comme un idiot, totalement isolé, n’ayant rien à revendre que ma petite histoire avec Ziad. Sur le quartier de Hawdh al-Ashraf, j’ai l’impression d’avoir dit tout ce que j’avais à dire2), et toujours aucun interlocuteur académique masculin pour jeter un œil sur cette histoire. En 2013 je finis par jeter l’éponge, sans avoir jamais parlé d’octobre 2003.

Le cousin de Sanaa

J’arrive au Yémen le 23 juillet 2003, pour trois mois. Je consacre une semaine aux formalités du permis de recherche, et le 31 juillet je suis à pied d’œuvre à Taez, la ville où je compte faire du terrain. Vers la mi-août, j’y rencontre mon interlocuteur privilégié en la personne de Ziad, jeune expert-comptable et figure charismatique locale, qui sera au centre de mon travail. Encore deux semaines s’écoulent, durant lesquelles Ziad tente de m’attirer dans la Capitale Sanaa, mais je reste attaché au terrain que je me suis donné au départ. Début septembre, Ziad revient enfin à Taez : il accepte de me socialiser activement dans son quartier, où il jouit de l’autorité d’un « grand frère ». S’ensuit un certain nombre d’aventures, retournements de situation rocambolesques, bien décrites dans mon mémoire de maîtrise : elles me permettront d’analyser la part de contrainte et de persuasion dans l’autorité du Za’îm. Mais à la fin du mois de septembre, Ziad a perdu la face. Quelque soit le milieu considéré, tous mes interlocuteurs sont d’accords pour le charger, lui et son frère Nabil, comme responsables de tous les maux de la société. L’histoire est terminée : la figure charismatique urbaine s’est finalement retirée à la campagne, dans le village d’origine de son père, et les jeunes eux-mêmes m’expliquent qu’ils ne le suivaient que par « désœuvrement » (farâgh) - je n’aurais en somme assisté qu’aux effets du vide… Et mon vol retour n’est prévu que le 23 octobre.

Cette fin de séjour est un moment de flottement, entre le premier arrachement au terrain et le premier passage à l’écriture. L’intrigue est terminée, mais j’ai encore beaucoup à comprendre, beaucoup à noter, afin que l’histoire soit restituable depuis la France. Ziad insiste pour que je le suive dans son village, mais il est évidemment hors de question à ce stade de me lancer dans une nouvelle histoire. Je préfère rester à Taez pour poser des questions, faire des entretiens, récolter les informations qui me manquent - que Ziad ne me donnera jamais, lui qui a toujours refusé de me parler des autres…

Or voilà qu’apparaît Waddah, le cousin exilé dans la Capitale, à l’occasion des congés de la Fête Nationale (26 septembre). On me le présente comme le « second Za’îm », de manière étrangement solennelle. Lui apparaît disposé à me parler des autres, et en premier lieu de son propre cousin. Finalement c’est moi qui monte à Sanaa le 1er octobre, car j’ai besoin de souffler quelques jours. Je compte en profiter pour faire un entretien avec le cousin…

Waddah était arrivé à Sanaa deux ans plus tôt, appelé par un haut responsable du Régime pour travailler dans le bâtiment administratif d’une banque. Je suis allé là-bas lui rendre visite une fois, lors de mon retour pour mon troisième séjour (février 2006). Waddah passait ses journées devant un bureau, à l’entrée d’un large open space où s’activaient une cinquantaine de comptables. Il récupérait des livres de comptes, qu’il faisait semblant de vérifier - mais Waddah n’a qu’un diplôme du secondaire (l’équivalent du bac) et pas de compétences particulières dans le domaine comptable. Sa fonction était surtout de surveiller les allers-et-venues, d’être les yeux et les oreilles de son patron.

À travers Waddah, l’intrusion du régime était totalement transparente. D’ailleurs l’Oncle3) de Waddah n’était autre que le chef des renseignements, mais je ne crois même pas que Waddah me l’ait caché à l’époque. De toute façon, la fenêtre de mon terrain s’était déjà refermée à ce stade, sans que le « Régime » n’y ait été pour rien. J’allais bientôt franchir la frontière en sens inverse, avec un permis de sortie délivré par les autorités, pour mieux tomber dans les bras d’un autre régime, celui des sciences sociales - autant dire sauter à pieds joints dans un hachoir industriel… À ce stade, je ne cherchais plus l’aide d’un expert-comptable de génie ou d’un « théoricien », qui m’explique ce à quoi j’avais assisté - je le savais mieux que quiconque. Je cherchais plutôt l’aide d’un simple diplômé : quelqu’un qui produise la matière sociale de ma sociologie.

À Sanaa à partir du 2 octobre, Waddah et moi passons nos journées à évoquer le quartier de son enfance, à réfléchir ensemble sur la dimension passionnelle de la sociabilité masculine, à travers le fonctionnement des amitiés électives (on pourra lire mes notes manuscrites du 3 octobre au soir, pour un accès direct à la matière de ces discussions). Ces amitiés comportent-elles une part d’intimité sexuelle ? Je pose explicitement la question ce soir-là (page C60, tout en bas), et la réponse de Waddah est catégorique : « Jamais ! Se montrer l’un à l’autre sous cet aspect serait inconcevable… ». Pourtant nos rapports basculent dans la matinée du lendemain, le 4 octobre, après que Waddah a passé une nuit blanche. Pas parce que Waddah a menti, pas parce que le rapport sexuel était en fait concevable, mais c’est une contrainte beaucoup plus large qui s’impose à nous. J’ai beau avoir un permis de recherche des autorités yéménites, je suis un étranger, je réfléchis comme un étranger. À se livrer ainsi sur son enfance, sa famille et son quartier, Waddah risque d’y devenir étranger lui-même…

[les circonstances du basculement sont décrites dans mon texte : Le nœud de l’histoire (synthèse de mon travail d’écriture sur la période 2018-2022).]

Sur mon carnet de terrain, la prise de notes quotidienne s’interrompt le 4 octobre. Rien n’apparaîtra dans mon mémoire de ce qui se passe les trois semaines suivantes, jusqu’à l’avion du retour. Ni dans aucun de mes écrits académiques ultérieurs, jusqu’à l’abandon ultime de ma thèse en 2013. Octobre 2003 est un point aveugle, mais je n’ai jamais oublié les circonstances de mon premier passage à l’écriture.

Il faut se replacer dans l’état d’esprit de l’astronome, qui vient de voir passer une comète - le genre d’évènement qui ne se produit qu’une fois dans une vie, et encore avec de la chance : l’évènement qui précède la venue d’un prophète. Il faut se replacer dans l’esprit de l’ethnographe qui a tenu régulièrement ses notes plusieurs heures par jour, qui a tissé la trame du langage sur les choses, les lieux, les personnes, dès ses premiers pas sur le terrain… Au fond de son âme, le scientifique sait que l’écriture contribue à détruire l’objet, mais il sait aussi que la Comète venait un peu de lui-même. Que si elle ne reviendra plus, elle continuera d’exister dans les traces laissées derrière elle, s’il en relève suffisamment.

Waddah lui-même est fasciné à ce stade : totalement disparu le Waddah des premiers jours, honnête et suspicieux, voire un peu rigide. Nous sommes maintenant hypnotisés, l’un et l’autre, par ce qui deviendra mon premier mémoire. Un texte dont Waddah sait déjà qu’il n’y figurera pas, ou alors sur un strapontin. Il sait que je l’effacerai de l’histoire à la première occasion venue. Périodiquement il se révolte, m’insulte, puis se calme. Il a voulu ce rôle, il est prêt à l’assumer jusqu’au bout. Alors la conversation reprend, sur la problématique du Za’îm, sur le passage de la Comète, et comment il faut l’interpréter.

Dans ce cadre, c’est sans aucune gêne que nous évoquons l’évolution de nos rapports. Il nous faut juste un mot codé, permettant de désigner la chose sans éveiller les soupçons. Ce sera dagâg, « poulet », le premier mot qui m’est venu à l’esprit. Et jusqu’au bout, la position de Waddah restera rigoureusement la même : « Le “poulet” ne joue pas de rôle significatif dans la sociabilité masculine du quartier. »

La dernière croisade

Le 25 août 1270, Saint Louis mourait à Tunis. Le jour même son frère, Charles d'Anjou, roi de Sicile, entrait avec sa flotte dans le port. Aussitôt débarqué, il se précipitait au chevet du roi mort. Suivant l'usage, il fit procéder, dès le lendemain du décès, à la décarnisation du cadavre royal. Les morceaux dépecés furent mis à bouillir dans un mélange d'eau et de vin. On détacha les chairs cuites, on nettoya soigneusement les os. Le cœur fut extrait avec un soin particulier et mis à part.

Os, entrailles, cœur, allaient avoir un destin différent. Les entrailles, auxquelles on avait ajouté les chairs bouillies, furent additionnées de sel, enveloppées dans des toiles cirées et déposées dans une urne de marbre à l'abbaye de Monreale, près de Palerme. Le cœur fut couvert de baumes et d'aromates et entouré de bandelettes de lin. Il fut enfermé dans une boîte d'étain et déposé à la Sainte-Chapelle. Les os, nettoyés, blanchis et aournés, trouvèrent leur repos à Saint-Denis. Le jour de la canonisation du roi on les transporta à Paris, mais les moines ne voulant pas les abandonner, ils durent être ramenés à Saint-Denis. Quelques années plus tard l'abbaye consentit enfin à céder la tête et une côte, que l'on transporta à Paris en grande cérémonie. À la Révolution, les ossements furent profanés et dispersés, mais la côte est encore gardée à Notre-Dame de Paris.

La dispersion des restes de Saint-Louis : la décarnisation des corps. (Revue d'Histoire de la Pharmacie, 1936)

Je me souviens la réaction de Waddah, quand je lui donne « Poulet » en guise de mot codé : un rire nerveux immédiatement ravalé, mélange de surprise et d’inquiétude. Le pauvre, il n’était pas au bout de ses peines… Cette expression est souvent revenue sur son visage, en fait elle n’allait plus le quitter, c’est pourquoi je m’en souviens aujourd’hui. Et de fait, tout était dit à travers ce choix : d’accord pour la bienséance, mais je ne reniais rien sur le fond.

Quel était l’enjeu au juste ? Il faut se reporter à ma maîtrise pour le savoir. Mais essentiellement, l’enjeu était que j’avais bel et bien assisté à quelque chose, pas juste à un malentendu ou aux effets du « vide ». Aux Yéménites, je devais dire qu’ils existaient bel et bien aux yeux du Christ - mais je ne l’aurais jamais formulé comme ça bien sûr, ma « théologie » à l’époque était à la fois plus rationnelle et plus confuse.

On pourra consulter les notes (exhumées à l’occasion de ce texte) de mon dernier échange avec Ziad en date du 15 octobre, lorsque je passe lui dire au revoir dans son village. Je lui adresse en fait une sorte de prêche, dont j’ignore moi-même l’origine : « Je suis pas venu ici pour parler religion, l’important est qu’on arrive au point où l’on comprend notre désaccord, et je peux le poser en une phrase : je ne suis pas d’accord que la religion est une loi ». Ce que j’énonce alors devant Ziad, en guise de désaccord fondamental, ressemble curieusement à l’Épître aux Romains - mais comment le saurais-je, moi qui n’ai jamais lu ce texte ? La négativité de la Loi est ici l’aboutissement d’une sorte de brainstorming sociologique : la quintessence de mes réflexions dans cette enquête, nourrie par nos échanges. Nous sommes à peine deux ans après le 11 septembre, quelques mois après le discours de De Villepin aux Nations Unies. Je suis un jeune Français venu renouer le dialogue avec Ben Laden, qui vient de passer des semaines éprouvantes, mais qui est enfin retombé sur ses pattes. Je dois dire aux Yéménites qu’ils existent bel et bien aux yeux de la sociologie, et je dois pour cela m’opposer à Ziad, à la négativité qu’il représente, lui et son frère Nabil. Quant à Waddah, il apparaît à peine : c’est un jeune diplômé ordinaire, d’intelligence moyenne ; une figure de brebis égarée, mais qui représente tous les Yéménites de sa génération. J’ai besoin de lui pour m’adresser à Ziad, je le prends en otage en ce sens, mais j’assume. Je parle pour un Printemps Yéménite qui n’a pas encore eu lieu.

Verbalisations (2004-2007)

Le paradoxe est qu’à peine un mois plus tard, j’aurai perdu connaissance, et la rédaction du mémoire ne va rien arranger. Ce qu’il y avait à assumer dans ce geste, je ne le sais plus moi-même, je sais simplement qu’il a eu lieu. Quand je retourne vers les Yéménites neuf mois plus tard (juillet 2004), ils sont autant de petits personnages dans un paysage sociologique. Waddah, Ziad, l’ensemble des témoins de cette histoire, se retrouvent seuls avec leur conscience, avec de nouveau l’ethnographe sur les bras. Waddah me suit à Taez pour la forme, fait mine de se battre avec son cousin, sans conviction. À cet instant je ne sais plus où me mettre : je veux juste qu’il reparte et me laisse travailler, or Waddah se laisse convaincre sans difficulté. Il n’y a pas d’autre solution de toute façon.

Dès les premières semaines de ce second séjour, Ziad me dit qu’il n’y arrivera pas. Et comme je n’entends pas, commence sa complainte, dont mon carnet de terrain témoigne périodiquement. Ici dans mes notes du 27 août 2004 (en bas de la page D069) :

Discu Ziad : problème profond, s’exprime en bloquant : « Flous, flous, flous ».

« Tu m’arnaques, avant et jusqu’à maintenant. »

« Tu veux m’arnaquer. Je demande de l’argent pour réparation. »

« Et quoi que tu me donnes ce sera jamais assez par rapport à ce que tu m’as pris. »

Et sur la page de gauche, mon interprétation :

Blessé. Exprime par « arnaque », sentiment de colère et de honte → mépris social.

Et malaise

Sentiment de dégradation, malaise

→ à l’intérieur : expérience d’arnaqué

→ à l’extérieur : expérience de stigmatisé.

Besoin de m’arnaquer.

À l’évidence, je n’ai aucune idée de quoi il parle, même si je tente de théoriser.4) Revenant à Taez en 2004, je n’ai simplement pas conscience de remuer les cendres de cette histoire. En quête de réponses, je me tourne alors vers le carrefour…

Sans vraiment réussir à faire de nouvelles rencontres, je collecte des traces, scientifiquement : des entretiens biographiques et des trajectoires migratoires, aussi des observations sur l’ordre interactionnel du carrefour, notamment dans le rapport aux populations les plus misérables. J’en tire un mémoire de DEA et des théories élaborées (presque incompréhensibles à vrai dire) sur le rôle du point de vue sociologique dans l’histoire sociale. Bien qu’ayant basculé dans une perception sociologique, je me souvenais que le point de vue sociologique avait catalysé la catastrophe, lors de mon premier séjour. J’essayais simplement de comprendre comment.

De retour en février 2006 pour un premier terrain de thèse de six mois, je suis fermement décidé à renouer l’alliance avec Ziad et son milieu, une petite notabilité citadine réputée proche du régime. Mais les voisins sont assez défiants, peu bavards et pas vraiment disposés à ouvrir leur porte, tandis que Ziad apparaît en souffrance psychique. Vers le mois d’avril, je finis par craquer : me rabattant une fois encore sur l’hospitalité libérale des commerçants, je travaille ouvertement sur le rôle de la vulgarité dans la sociabilité masculine, en particulier le registre des boutades homoérotiques*. J’extériorise ainsi les ambiguïtés de ma propre histoire, implicitement, et reconstruis une certaine connivence avec mes interlocuteurs, codée cette fois sur le terme makhnâtha (qui signifie « foutoir » et/ou « intersexuation »*). Je retrouve ainsi une certaine aisance relationnelle, mais tout le problème est d’interpréter ce que je suis en train d’observer. Comment se fait-il que ce registre vulgaire, mobilisant l’expérience subjective d’un désir sexuel enjoué, fasse émerger des rapports que je ressens d’un profond respect ?

L’été 2007, je termine ma deuxième année de thèse. Je retourne à Taez mais je vais bientôt devoir me retirer pour rédiger, apposer un point final au traitement de mes matériaux. Or j’apprends à mon retour l’internement de Ziad, en clinique psychiatrique puis en prison. Je me convertis quelques semaines plus tard, unilatéralement. Le champ lexical de l’islam - subhânallâh, astaghfirullâh, lâ ilâha illâ Allâh… - devient le véhicule de cette même connivence, en prolongement de cette mystérieuse histoire, à ceci près qu’elle me conduit cette fois à la pudeur et au retrait.

Conclusion : la chemise de Joseph

« Si la chemise de Joseph est déchirée par devant… » (Coran 12:26)

Les musulmans interlocuteurs de cette recherche, dans le Yémen des années 2000, avaient une conscience aiguë de la faillite du témoignage. Taez se souvenait que l’instauration de la République, déjà dans les années 1960, avait plongé le Yémen dans une première guerre civile. La ville protestait contre sa mise à l’écart par le régime de Sanaa, bien sûr, mais elle en savait aussi les raisons profondes, anthropologiques. Bien que modernistes et investissant dans les études, les Taezis gardaient un rapport ambivalent à l’éducation moderne. Ils comprenaient parfaitement la petite histoire qui se déroulait sous leurs yeux, parce qu’elle faisait écho à ces ambiguïtés constitutives de leur propre histoire collective.5)

Mes interlocuteurs en France depuis quinze ans, par contraste, sont des musulmans diplômés amnésiques, qui ont perdu le fil de la structure qui relieGB. Ils ont trouvé leur place dans le système, ils ne veulent pas qu’on les embête quand on leur parle du quartier de leur enfance. Et c’est tout à fait leur droit, à deux conditions seulement :

(1) Que dans leurs contributions citoyennes, ces musulmans diplômés ne viennent pas ensuite inventer un Occident qui n’existe pas, censé tirer les ficelles par-dessus les institutions ordinaires, où se réalise jour après jour la démission intellectuelle collective. Sur ce qu’il reste réellement de l’Occident6) après faillite des institutions, ma petite histoire serait de nature à leur ouvrir les yeux.

(2) Que dans leurs contributions communautaires, ils ne viennent pas présenter comme une forme de piété cette attitude intellectuelle, fondamentalement individualiste.

⇒ voir Tawhîd et anthropologie (section 3), sur la critique de « l’anthropologie de l’islam »* et la nouvelle « conversion » des musulmans diplômés.

(Prolongements théoriques de ce texte, déplacés pour ne pas alourdir cette conclusion).

| Remarque : À travers la catégorie des « musulmans diplômés »*, je m’efforce de déplacer certaines polémiques stériles concernant une autre appellation nébuleuse, celle des « frères musulmans ». De fait, le passage par l’éducation moderne est le dénominateur commun de tous ces mouvements réformistes. C’est aussi leur point de faiblesse théologique, qui rend possible leur persécution - directe ou indirecte, via le truchement de groupes djihadistes - par les régimes autoritaires conservateurs qui sont nos alliés dans la région. Sans faire ingérence dans ces clivages internes, le débat public français doit se souvenir de quoi il est vraiment question : d’éducation, d’une certaine déconnexion structurelle du groupe des éduqués supérieurs, qui n’est pas sans miner nos propres démocraties.7) |

Entre 2007 et 2013, j’ai tenté sans relâche de sauver mon enquête au Yémen. Et je précise à nouveau qu’à l’époque, il n’était fait mention nulle part d’octobre 2003 : simplement de la « folie » de Ziad, le héros de mon premier mémoire, autour de laquelle j’avais recentré ma thèse au moment de la rédaction.8) La thématique de « l’homoérotisme » organisait mon analyse, mais j’en défendais une conception interactionniste et réflexive, réduite à l’hypothèse minimum : l’homoérotisme* au sens des perceptions d’homosexualité dans l’œil de l’observateur sociologue.

Seulement, pour faire preuve de pudeur il faut être au moins deux. Il faut un locuteur qui contourne l’obstacle, mais aussi quelqu’un en face qui consente à ce contournement. Alors seulement, il devient possible de taire ce qui doit être tû. Je ne peux avoir de pudeur si mon interlocuteur n’en a pas lui-même (s’il revient sans cesse sur l’obstacle, ignorant les signes posés), ou au contraire s’il en a trop (s’il refuse le chemin proposé, préférant déserter le terrain tout entier). La pudeur est un travail partagé, qui implique en ce sens une dimension communautaire. Il faut que se recoupent un minimum la communauté des sciences sociales9) et les autres communautés, notamment religieuses. Or ce qu’on observe aujourd’hui avec l’islam, c’est précisément l’inverse : l’invention artefactuelle d’une frontière, à travers « l’anthropologie de l’islam ».

⇒ voir Tawhîd et anthropologie (Section 1 : la Caravelle et le musulman).

À partir de décembre 2017, j’ai repris l’écriture sur mon enquête au Yémen, spécifiquement pour exhumer cette affaire d’octobre 2003. Dix ans après ma conversion, j’avais l’intuition de subir une injustice phénoménale, non sans rapport avec la tournure des évènements en France ou au Yémen. Mais pour saisir le lien, j’avais besoin de me réapproprier cet épisode, et de travailler la matière d’un éventuel quiproquo, de comprendre ce qui s’était vraiment passé. J’avais besoin de me transporter dans le passé, et il fallait pour cela m’exprimer publiquement, je n’avais pas d’autre option. Je devais livrer les faits sans filtre, tels qu’ils restaient inscrits dans ma mémoire, en faisant abstraction du « sur-moi » scientifique qui les avait habillés jusque là.10) Comme exemple de cette approche « indiscrète », on pourra lire Le nœud de l’histoire (texte rédigé à Djeddah en septembre 2022, mais qui récapitulait le travail d’écriture mené à Sète depuis 2018). Six ans plus tard, cette nouvelle version rétablit ces gestes dans leur contexte réel, celui d’un questionnement scientifique.

Certains détails prennent mieux sens, comme cette histoire de poulet rôti. Jusqu’à ce texte, je portais sous mon bras ce souvenir sans bien comprendre : pourquoi un poulet roti ?11)

Découverte surnaturelle de l’Incarnation* : ce poulet embroché, dans la devanture de la rôtisserie, c’est moi. Je ne l’appelle pas encore « homosexualité », je ne l’appelle pas encore « islam » : ce poulet n’est pas encore désintriqué de la société yéménite, dont je n’ai jamais été aussi proche.

Ce poulet rôti était la métaphore de mon viol, et Waddah ne pouvait l’ignorer. Mais en même temps, il me faisait le cadeau d’accueillir ce symbole dans notre discussion. Et par là-même, ce viol n’était plus le mien, il était une condition commune, une condition universelle d’intersexuation*. Les conditions de notre respect naissaient de cet objet commun, que nous nous étions donnés.

En refusant d’accueillir ce poulet sur la table, les musulmans diplômés empêchent d’énoncer cette situation, où Waddah a été violé autant que moi. Je l’ai assez montré ces dernières années dans mes reconstitutions de la scène12) : aucun désir spécifique l’un envers l’autre n’intervient dans cette affaire, seulement l’objectivité d’une situation. J’étais sur le terrain, je devais m’en aller avec une image - la nation yéménite s’était engagée pour cela.13) Contrôler cette image était pour Waddah une question existentielle, autant qu’elle l’était pour moi. Ce n’est donc pas que nous aurions l’un ou l’autre « cédé au péché » : si ce poulet est arrivé entre nous, c’est qu’il n’y avait pas d’autre solution.

⇒ sur la vérité ethnographique comme tawhîd et le dévoiement de l’option culturaliste, voir Tawhîd et anthropologie (Section 2).

Ce poulet était l’incarnation de contraintes discursives objectives, que nous n’avions pas choisies : devant l’observateur, il faut un Yéménite qui prend la pose et un Yéménite qui vend la mèche…

Il y aurait donc d’un côté Ziad, érigé en « Indigène », l’interlocuteur ultime auquel je dédie mon mémoire.

Il y aurait de l’autre côté Waddah, « l’Informateur », utilisé comme collaborateur mais pas vraiment crédible (une brebis égarée).

(Voir code couleur)

Mon « petit théorème » était donc une allusion, claire et transparente, à cette situation d'octobre 2003. Mais qui a introduit ce binarisme, cette répartition des rôles ? Peut-être l’Œil de l’Occident, en tant qu’instance symbolique, mais certainement pas moi, l’Occidental en chair et en os ! En tant qu’anthropologue au contraire, j’ai fait tout mon possible pour y échapper : depuis deux mois je n’ai fait que m’adapter, prendre sur moi, remettre en cause chacune de mes perceptions… et les Yéménites ont failli me rendre fou !

Aurais-je pu inventer cette histoire tout seul ? Le poulet joue ici le rôle de la chemise dans l’histoire de Joseph (Coran 12:26). Si l’histoire venait de moi, la chemise serait déchirée par devant : ce serait Waddah qui serait « virilisé » en tant que héros de l’histoire, et Ziad la brebis égarée. Il n’y aurait pas de thèse, pas même de maîtrise, car Waddah n’aurait vendu la mèche de rien du tout !

En réalité ici, l’observateur prend sur lui une intersexuation déjà latente dans la situation d’observation. Il prend place parmi ses matériaux, et retrouve ainsi son intégrité subjective.

Certes, l’intersexuation « colore » les dernières rares prises de note sur mon carnet de terrain (non destiné à la publication de toute façon)14) : dans ma dernière confrontation à Ziad, le 15 octobre, j’évoque une pseudo-tentative de viol attribuée à Nabil, mais c’est surtout pour m’opposer subjectivement à lui, pour l’accuser de complicité. Et rien de tout cela n’apparaîtra dans le mémoire : cette coloration sexuelle ne franchit pas le cap du traitement des matériaux. L’intersexuation du chercheur n’implique aucune projection sur l’extérieur, parce qu’elle n’est jamais dissociée de la situation d’observation.

Ce que j’appelle « intersexuation »* contraste ainsi fortement avec la plupart des « études de genre », qui commencent par postuler l’existence de l’objet « genre », par un geste d’affirmation théorique dont ensuite elles ne savent plus s’extraire. Le féminisme devient fou, depuis l’effondrement du Moyen-Orient dans la guerre, et ce n’est pas un hasard : ces régimes avaient au moins la vertu de nous maintenir les pieds sur terre. Or les musulmans diplômés nous empêchent de prendre acte de cet effondrement. En projetant leurs propres névroses sur des histoires comme la mienne, ils maintiennent artificiellement un régime de sciences sociales qui tourne désormais à vide, et bloquent l’évolution des subjectivités occidentales. N’empêchent-ils pas de tourner la Roue de l’Histoire, sans se rendre compte eux-mêmes de leur responsabilité… ? Bien sûr, les sciences sociales ne s'en rendent pas compte non plus, mais Dieu est le seul juge…

Musulman diplômé* : cette catégorie existe-t-elle seulement ? N’est-ce pas ma propre impuissance que je fustige, à travers ces éructations ? Une chose est sûre, dans ce monde complexe, être un diplômé est difficile : pas tant de maîtriser un savoir technique (tel que les sciences sociales), mais de porter en conscience la responsabilité associée. Dans ce cheminement, octobre 2003 aura été le point de départ, soit l’équivalent d’une circoncision15) : le condensat d'une relation cosmique entre la masturbation16) et le viol, signe d’une alliance* indicible, désormais inscrite dans ma chair. Le poulet n’en aura été que le signe extérieur, bientôt remplacé par la société yéménite elle-même : un objet transitoire, vers la découverte de ce que tout homme est vu par Allah dans sa prime nature (fitra)°, c’est-à-dire dans sa prime intersexuation.

Tawhid et anthropologie

(prolongements)